【豊岡で起業!第11弾】“つくる”に寄り添う、鞄のサンプル製作工房「はちや製作所」のはじまり

こんにちは!

豊岡で地域おこし協力隊をしている市民ライターの田中里佳です。

豊岡で起業された方をご紹介する「豊岡で起業!」シリーズ、第11弾!

今回訪れた取材先は、「はちや製作所」をオープンされた鞄職人の村林麗子さんです。

【村林麗子さんのプロフィール】

大阪府出身。国内の大手鞄ブランドでの勤務を経て、豊岡市に移住した鞄職人。2024年8月、豊岡市泉町に「はちや製作所」をオープンし、主に鞄の商品サンプル製作を手掛ける。現在は、都市部のデザイン会社やセレクトショップからの依頼を受け、サンプル作りを行っている。

日当たりが良く、開放感のあるアトリエ。

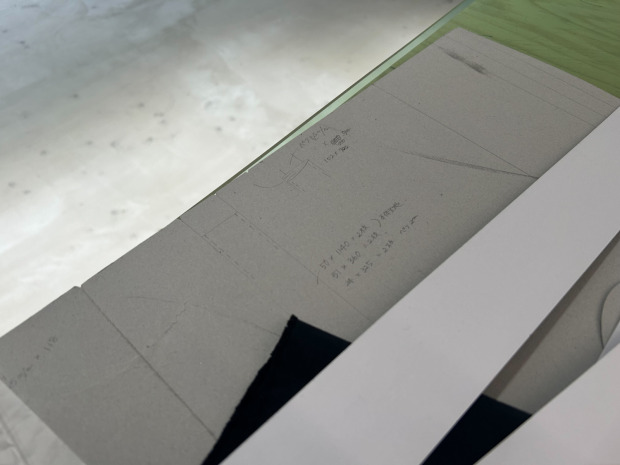

作業工程の一部を見せていただきました

依頼者から届いた仕様書(図面)をもとにパーツごとの型紙を作製し、フェルトを加工した生地でダミーを作成。依頼者のイメージと一致しているかを確認する。

型紙に合わせて実際に使用する革を裁断する。

機械を使って材料の厚みを調整する。その後、鞄の形に仕上げていく。

ものづくりを志したきっかけ

―本日はよろしくお願いします! まず、「はちや製作所」という名前にはどんな由来があるのでしょうか?

“はちや”は、私の祖父が大阪で商売をしていたときの屋号です。起業しようと考えて両親に相談した時、たまたまその話を聞く機会があって。祖父は石工職人で、若い頃は御影石を扱う仕事をしていたそうです。私が生まれる前に亡くなっていたので直接会ったことはないのですが、ちょうどこのタイミングでその話を聞いたことが何かの縁のように思えて、屋号を引き継ぐことにしました。元々は漢字だったようですが、少し硬い印象になるのでひらがなにしました。ひらがなのほうが柔らかくて、優しい雰囲気があるかなと。

―おじいさまもものづくりをされていたのですね。

そうですね。祖父は職人で、祖母も機織りをしていました。祖母とはずっと一緒に暮らしていましたし、母も編み物をしていたので、ものを作ることが身近な環境でした。両親は普通のサラリーマンでしたが、親戚に器用な人が多かったので、「作り手になりたい」と自然と思うようになったのかもしれません。

ちなみに私は器用なほうではないんです(笑)。だからこそ、ものづくりへの憧れみたいなものがあったのだと思います。

―ものづくりの仕事を意識し始めたのは、いつ頃ですか?

明確に「作る仕事がしたい」と意識したのは、中学生の頃です。高校はデザイン系の学科がある高校に進学しました。専攻はインテリアデザインで、木材工芸を学びました。その頃から「何かを生み出す仕事に就きたい」という気持ちが強くなりましたね。

— 高校卒業後は、どのような仕事に就かれたのですか?

最初は家具やディスプレイの仕事に興味があって、高校卒業後は家具の製作やインテリアデザインに関わる会社に就職しました。でも、実際にやってみると「これが自分の作りたいものなのかな?」と感じたんです。仕事は楽しかったのですが、工業的なプロダクトデザインが主で図面を引くことが多くて。自分の手を動かして作る仕事ではなかったので、違和感がありました。

転機となった「イタリア旅行」

就職して2年が経った頃、リフレッシュのためにイタリアを旅行しました。特に深い理由はなく、「お金も貯まったし、食べ物も美味しそうだから行ってみよう」くらいの気持ちでした。

でも、その旅行中に偶然、鞄職人の工房を見学する機会があり、職人がオーダーメイドで鞄を作る姿を初めて見て、「こういう仕事、いいかも」と興味を持ったんです。振り返ると、高校時代から好きな鞄ブランドもあり、無意識に惹かれていたのだと思います。

このイタリア旅行をきっかけに、村林さんは思い切って会社を退職。20歳の若さで再びイタリアへ渡り、語学留学をスタートさせました。

—2度目のイタリア滞在は、どのように過ごされていたのでしょうか?

鞄の工房を訪れながら、10ヶ月ほど過ごしました。ただ、ちょうど2001年の9.11同時多発テロが起きた時期で、ビザの延長ができず、日本に帰国することに。再渡航には費用もかかるし、日本で鞄を学べる場所を探し始めました。

当時、鞄を本格的に学べる学校は少なく、何のつてもなかったので、電話帳で鞄職人を探して順番に電話をかけました。いくつか断られましたが、「あ」から順にかけて、「い」で見つかりました(笑)。

— 電話帳で職人さんを探したのですね!すごい行動力です。

若かったので(笑)。深く考えずに、「学べるならやってみよう」と飛び込みました。大阪の職人さんのところで学びながら、アルバイトや派遣の仕事をしていました。

職人さんのもとで学びながら、「この道でやっていけるのか」と考えましたが、当時のスキルではまだ難しいと感じ、一度は諦めました。職人さんも高齢で体調を崩されていたので、「趣味として続けたほうがいいのかな」と思ったんです。それから約4年間は、派遣の仕事をしながら趣味で鞄作りを続け、知り合いに頼まれて作ることもありました。

大手鞄ブランドへの就職がもたらした2度目の転機

高校卒業後大学に進学した友人たちも就職し、周りの状況が変わる中で、「このままではまずいのではないか」と感じて再び就職を決意しました。高校時代から憧れていた東京の大手鞄ブランドに履歴書と手紙を送ったところ、中途採用の募集はなかったのですが、新卒採用の集団面接に特別に参加させてもらえることになり、26歳の時に、営業職として採用されました。

— 最初は営業職に配属だったのですね。

もともと社内には製作部門がなくて、営業として大阪支店に配属されました。1年目に本社で研修を受けた際、生産管理の方々との飲み会に誘われて、たまたま企画部門の方とお話しする機会がありました。そこで、「本当は鞄を作りたかったんです」と正直に話したんです。

すると、その場にいた上司の方が「実は今、社内に製作部門を新設しようという話が出ている」と教えてくださって。「興味があるなら、上層部に直接話してみたら?」とアドバイスをもらったんです。

―まさに運命的なタイミングですね。

そうなんです。翌日、正式に製作部の立ち上げについて話を聞く機会をいただいて、私の思いも伝えました。すると、すでにもう1人、同じように制作部門に関心を持っている人がいることがわかって。その方と私を、立ち上げメンバーに選んでいただきました。

―立ち上げメンバーになり、仕事はどのように変わったのでしょうか?

最初は修業のような形でしたね。私は大阪にいたので、鞄を製造しているメーカーさんの工場に出向し、実際にものづくりを学ぶことになりました。「何年になるかわからない」と言われながらも、結果的に6年間、鞄作りの技術を本格的に学びながら、試作品を作る仕事に携わりました。

―6年間!かなり長い期間ですね。不安になったことはありませんでしたか?

めっちゃ不安になりました(笑)。何年かかるのか決まっていなかったので、「もしかしたら10年くらいかかるのかな」とすら思っていました。職人の仕事って、長い期間をかけて技術を身につけるものだというイメージが強かったので。でも、出向先のメーカーさんがとても親切な方ばかりだったので、私はかなり恵まれていたなと、今では思っています。

村林さんは6年間の出向期間を経て、本社に新設された製作部へ異動。職人として鞄を作る側と、製作部として職人へ依頼する側の両方の立場を経験し、独立への思いが芽生えることとなります。

職人としての経験と葛藤

― 製作部で仕事をする中で、起業を考えるきっかけが生まれたのでしょうか?

そうですね。最初から起業を意識していたわけではありませんが、職人さんたちと仕事をする中で、「作り手への評価がもっとあってもいいのでは」と感じたことが大きなきっかけでした。世間というよりも、業界内での評価ですね。

―なるほど。会社にいる中で、その思いを実現することは難しかったのでしょうか?

社内では職人さんやメーカーさんに依頼する立場だったので、無理なお願いをする場面も多く、心苦しさがありました。ひとつの鞄を作るのと、それを100個、1000個と量産するのとでは、まったく別の難しさがあります。特に凝ったデザインは手間やコストがかかりすぎるため、調整が必要でした。

作る側としてはないものを生み出すことが楽しく、難しいものにも挑戦したくなる。でも、メーカーさんに量産を依頼すると「1個なら作れるけど、大量生産は難しい」と言われることが多く、作りやすい形を考えなければいけません。

会社では作る側と依頼する側の両方を経験し、量産向けの工夫も大切ですが、自分には「この人のために作る」ほうが合っていると感じるようになったんです。

―その思いが、独立へのきっかけになったのですね。

はい。それと、もう一つ理由があって。私は一人っ子で、親が大阪にいるんですが、ある日、母から「最近ちょっと疲れる」とぽろっと言われたことがあったんです。今までそんなことを言う人じゃなかったので、「本当はしんどいんじゃないか?」と考えるようになって。それまでは「40歳くらいで大阪に戻ろうかな」とぼんやり思っていたんですが、ちょうどその頃コロナ禍になり状況が一変しました。

世間ではリモートワークが主流になっていた時期でも、ミシンを使うため出社が必須だった村林さん。コロナの影響は大きく、出勤時間をずらしたり、必要な時だけ出社するなど流動的な働き方が続いたと話します。

コロナ禍によって生まれた「生活を見つめ直す時間」

―やはり、コロナ禍の影響は大きかったのですね。

そうですね。仕事がなくなる不安は非常に大きかったです。でも同時に、時間ができたことでいろいろと考える余裕も生まれました。本社で働いていた頃は、仕事中心の生活を送っていて、東京のどこに行ったかも覚えていないほどハードに働いていました。しかし、コロナ禍をきっかけに立ち止まり、「もっと生活を整えて、仕事だけでなくいろんなことを楽しみながら暮らしたい」と思うようになりました。元々、自然の多い場所が好きで、もし会社を辞めることがあれば、そういう場所に住みたいという漠然とした思いがありました。

また、特にメーカーさんへの影響は深刻で、それまで安定していた発注が止まり、高齢の職人さんたちの中には「この機会に引退しよう」と決断する方も多かったんです。そのときに強く感じたのが、技術が失われていくことへの危機感でした。昔ながらの手の込んだ技術は、効率はそれほど良くないのでなかなか残りにくいんです。日本のものづくりは量産や効率化が得意ですが、手仕事の技術は減っているのが現実です。コロナ禍でベテランの職人さんたちが次々と引退するのを目の当たりにし、「このままだと、(手仕事の技術が)本当に消えてしまうかもしれない」と強い危機感を持ちました。

その後も、会社の体制がどんどん変わっていったのと同時に、大変な思いをされたメーカーさんに何か恩返しとまではいかなくても、少しでも役に立てたらよかったなと、ずっと考えていました。

コロナ禍をきっかけに自身の働き方を見つめ直し、職人の引退が続く中で技術が失われる危機感を抱いた村林さん。技術を伝えるために何かできないかと考え、少しずつ資金を貯めながら個人事業主になる準備を進めました。そして、16年間勤めた会社を退職します。

豊岡を選んだ理由

―開業する場所として、豊岡を選んだ理由を教えてください。

これはプライベートな話ですが、会社を辞める頃、結婚を意識するようになりました。相手の仕事の関係で豊岡に住むことになり、それが移住を決めた一番のきっかけです。

また、鞄の仕事をするうえで、豊岡には以前お世話になったメーカーさんがたくさんありました。鞄に携わる人が多いことは私にとって心強かったですし、ここを拠点にすることで豊岡のメーカーさんたちに恩返しができるかもしれないとも思いました。

村林さんは2024年6月に豊岡へ移住し、同年8月に「はちや製作所」をオープンしました。開業に際しての苦労や、現在の心境について詳しく伺います。

―開業準備をするにあたり、どんなところに苦労しましたか?

まずは場所探しが一番大変でした。空き家は多いものの、自分がイメージしていたアトリエの規模に合う場所を見つけるのが難しくて。最終的に、大家さんが自由に使って良いと言ってくださり、友人にも手伝ってもらい、内装も自分で手を加えて作業しました。壁の塗り替えや床の工事も自分でやる部分が多かったので予想以上に大変でしたが、その分愛着が湧きました。また、明るく開放感のある空間で作業できる場所にしたいと考えていました。実際、日当たりが良く、天気の良い日はとても暖かいです。夏は暑さ対策として簾をかけようと思っています。

移住からわずか2ヶ月での開業となり、非常にタイトなスケジュールだったのは補助金申請の関係の前倒しによるものでしたが、もう少し遅らせてもよかったかなとも思います。ただ、商工会議所や豊岡市の環境経済課の方々に支えていただき、何とか乗り越えました。

―開業後のアトリエの様子を教えてください。

入口がガラス張りで中の様子が見えるせいか、前を通る方がよくのぞいてくださいます。このあたりはご年配の方が多いのですが、「何をされているんですか?」と声をかけてくださることもあります。興味を持ってくださる方がいるので、地域の人との関わりは大事にしていきたいですね。あと、空き家の頃と比べて綺麗になったことで「素敵ですね」と言ってくださる方もいて、それも嬉しいですね。

―豊岡に移住されて、どんなところに魅力を感じていますか?

豊岡の良さは、まず自然が多く、落ち着いた環境でものづくりができることです。そして、食べ物が美味しい。特に野菜の美味しさには驚きました。アトリエの大家さんが趣味で畑をされていて大根をいただいたのですが、大阪や東京では味わったことのない美味しさでした。

また、カバンの材料調達の面でも非常に便利です。歩いてすぐのところに金具屋さんがあり、生地屋さんも隣町にあります。サンプル製作が中心なので、少量ずつ様々な種類の材料を調達できる環境が整っているのはとても助かっています。

今後の展望「今度は自分がワクワクを伝える側に」

―村林さんの今後の展望について教えてください。

これまでは企業や店舗からの依頼が中心でしたが、ゆくゆくは自分から発信できるプライベートブランドを持ちたいですし、オーダーメイドでお客様としっかり向き合うものづくりをしたいです。最近は「オーダーで作れますか?」と近くの方から聞かれることも増えてきました。豊岡の方や豊岡に来られた方に楽しんでオーダーメイドをしてもらえるような環境を整えたいです。

また、職人という仕事に憧れる人が増えてほしいと思っています。「こういう仕事があるんだ」「やってみたいな」と思ってもらえるような、ものづくりの魅力を伝えていけたらいいですね。私自身、イタリアを旅行した際に、現地の職人さんがカバンを作っている姿を見てすごくワクワクしたんです。今度は自分が、そのワクワクを伝える側になれたらいいなと思います。

―本日は、ありがとうございました!

【取材を終えて】

取材当日、アトリエには温かな日差しが差し込み、穏やかな時間が流れていました。

取材を終えてまず浮かんだのは、「私もこんな風に歳を重ねたい」という気持ちでした。おじいさまの屋号を受け継いだ「はちや」という名前の温かな響きは、村林さん自身の印象とも重なります。落ち着いた雰囲気の中にも、芯のある強い眼差しがとても印象的で、ものづくりへの深い愛情と信念を映し出しているように見えました。また、これまでの歩みを振り返り、村林さんが持つ行動力と決断力によって、自らの道を切り開いてこられたのだと強く感じました。

写真は苦手とお話しされていましたが、取材中に見せてくださった笑顔から村林さんの想いが自然と伝わり、素敵な時間を過ごさせていただきました。

【 店舗情報 】

「はちや製作所」

営業時間:9:00~16:00

定休日:不定休

住所:兵庫県豊岡市泉町17-1

SNS:Instagram