まつじゅんの妻ターンジャーニーin豊岡③ ~妻の地元グッズ夫と、義家族と暮らす夫~

妻ターン友達の三人目をご紹介

こんにちは、妻ターン夫のまつじゅんです。

前回の投稿から少し間が空いてしまいましたが、妻ターン夫を探す旅はまだまだ続いています。

今回は性格もスタイルもまったく違う2人の妻ターン夫をご紹介します!

まずご紹介するのは、移住3年目の妻ターン夫・小﨑正義さん。

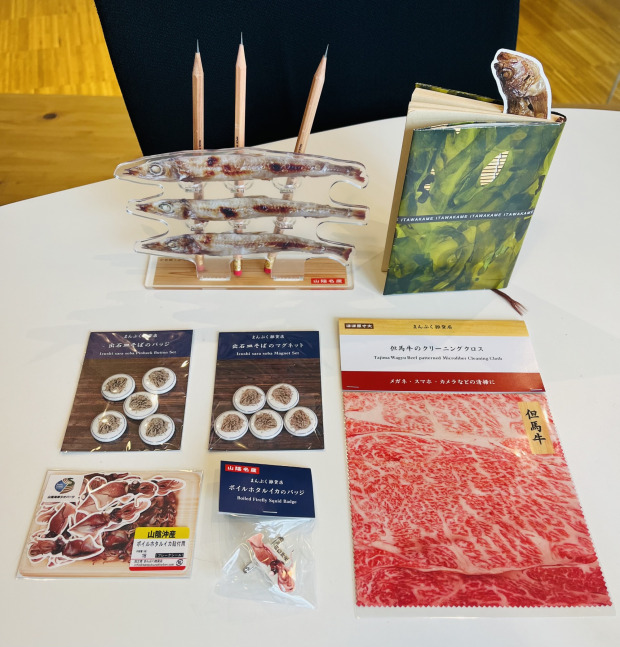

元ナレーターという異色のキャリアを経て、今は妻の地元・豊岡で暮らしながら、地域の名産をモチーフにした雑貨づくりに挑戦しています。

軽やかさの中に“リアル”がしっかり詰まった、小﨑さんの妻ターンストーリーをどうぞ!

子どもの成長が背中を押した「本気の妻ターン」

移住のきっかけは、上のお子さんの小学校入学。

「大阪に比べて交通量も少ないし、家の前で安心して遊べる。子どもをのびのびと育てられると思ったのが決め手でしたね」

そう語る小﨑さんは、移住を見据えてナレーターの仕事だけでなくインターネット通販でグッズを売る仕事を徐々に増やし“どこでもできる働き方”へとシフト。

そして満を持して豊岡へ。準備も決断力も揃った、まさに「本気の妻ターン」でした。

妻の地元であることを最大限に活かす

現在、小﨑さんはハタハタやホタルイカなど但馬の名産をデザインに落とし込んだ雑貨を制作しています。

そこで気になったことを率直に聞いてみました。

「よそ者が地元の名産を商品にするって、どう受け止められるんですか?」

すると小﨑さんは笑って答えてくれました。

「訪問先で『妻が豊岡出身なんです』と言うと、相手の表情がやわらかくなるんです。よそ者じゃなくなるというか、距離がぐっと縮まるのを感じるので、妻や妻の家族には感謝したいですね」

最初は「妻の地元に家族で行く」という立場に不安もあったそう。

「どんな目で見られるのか不安でした。でも、この一言をきっかけに『あ、自分の言葉で関係を築けばいいんだ』と思えるようになったんです」

そして最後に冗談めかしてこう一言。

「35年ローン組んでますから。もう、ここで根を張るつもりです(笑)」

その言葉からは、地域と一緒に生きていく覚悟が伝わってきました。

日常そのものが癒しになった

もともと山歩きが趣味だったという小﨑さんに、

「豊岡は自然が多いから趣味を満喫できますね」

と言うと、意外な答えが返ってきました。

「山に登らなくなってきたんです(笑)。大阪にいたときは“自然に癒されに行く”って感じでしたけど、今は玄関を開けた瞬間に空気がうまい。もう日常そのものが癒しなんです」

家族で養父市の鮎公園に遊びに行ったり、神鍋高原でブランコを漕いだり。

「今は“お気に入りの場所探し”の途中です」と笑う小﨑さん。

暮らしそのものがリラックスに変わる。それも妻ターンの醍醐味なのかもしれません。

妻ターン成功の秘訣は「妻との会話」

最後に「これから妻ターンを考える人へのメッセージ」をお願いしました。

「とにかく、妻といっぱい移住先のことについて会話してほしいです。子どもの頃の地域の話とか、地元での暮らしのことなどを聞いてると、その土地のことがどんどん好きになります」

地域を知るには、まず隣にいる“地元の人”と深く話すこと。

小﨑さんのこの言葉には、妻ターンを成功に導くヒントが詰まっています。

妻ターンは“夫婦のチームプレイ”

「妻ターン」と聞くと、“妻についていく移住”というイメージを持つ人もいるかもしれません。

でも小﨑さんの話を聞いていると、それはむしろ“地元という強みを夫婦で共有する”ことに思えてきます。

妻ターンは、夫婦で一緒に新しい暮らしをつくっていく【チームプレイ】。

そんな可能性を、小﨑さんのストーリーから感じました。

妻ターン友達の四人目をご紹介

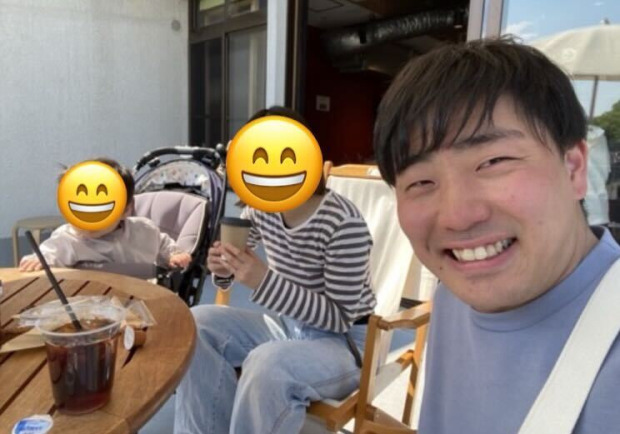

次にご紹介するのは、大阪から豊岡に移住してきた大幡さん。

今は奥さまのご実家で、四世代の家族と一緒に暮らしています。

「夫が妻の実家に行くなんて、珍しいね」と言われることもあるかもしれません。

でも大幡さんにとってそれは、“誰かに従った選択”ではなく、“家族を守るために自分で決めた選択”でした。

「妻の地元に暮らす」という選択が僕の家族を支えてくれた

大阪で共働きだった大幡さん夫婦。

奥さまはもともと「仕事を続けたい」という思いがあり、育休明けのタイミングで公務員として復帰することを最初から決めていました。

その復帰を支えるために、家族は豊岡へ移住。

育児や通院、義実家のサポートが必要になることを見越し、大幡さん自身が仕事を一時的に離れ、家庭の役割を担うことを選んだのです。

「育児をしながらの共働きだと、急な予定を入れるのがすごく難しくて…。誰かの助けが本当に必要だったんです」

大幡さんにとっての妻ターンは、家族みんなの暮らしを支えるための選択。

そこにあるのは「守るための決断」でした。

四世代の暮らしは、にぎやかで、時に大変で、あたたかい

現在は、奥さま・お子さん・お父さん・おばあちゃんとの5人暮らし。

家事も育児も「できることは自分が」と意識して担っています。

「最初は“男がキッチンに立つなんて”っていう雰囲気もありましたし、義父やおばあちゃんの生活スタイルに合わせるのも大変でした」

それでも大幡さんはこう話してくれました。

「多少の難しさは感じつつも、それに順応する努力をしました。きっと相手も同じように“僕達家族と暮らす難しさ”を感じていたはず。だからこそ相手のリズムに合わせることに苦は感じなかったんです」

おばあちゃんの体調の変化をきっかけに家事分担を見直す中で、自然と自分の役割もできていったそうです。

「今は洗濯と風呂掃除が僕の担当です」と笑いながら話す大幡さん。

暮らしは決して楽なものではないけれど、その過程で「4人で助け合って子どもを育てている感覚が強まりました」と語ってくれました。

「妻の実家に入る」不安と、そこで見つけた安心感

「村社会的な距離感とか、周りにどう見られるかとか、最初は気にしました。でも暮らしてみたらご近所さんが挨拶してくれたり、子どもに“おもちゃいる?”って声をかけてもらえたり。だんだん“自分もこの場所の一員なんだ”って思えるようになったんです」

大幡さんにとって最初は不安を抱えていた「妻の実家」だったけれど、暮らすうちに「居場所」へと変わっていった場所でした。

そして居場所を得たからこそ、今度は地域の中でも“義実家の一員”として見られるようになり、自分の存在が家の顔と重なっていく感覚もあったといいます。

「悪いことできないな〜って思ってます(笑)」と笑う大幡さん。

自分のふるまいがそのまま家族の印象につながる。そう思うと、自然と背筋が伸びるのだそうです。

妻ターン移住を考えている人へ

移住後は、育児や家庭内のバランスを優先しながら、暮らし方や役割を模索し続けてきた大幡さん。

「もし“自分の地元に帰る”という選択肢があったとしても、たぶん僕は選んでなかったと思うんです。自分で選んだからこそ、この生活に納得できてるんです」

妻ターンは、ただの引っ越しではありません。

「家族のかたちは、変えていい。選んでいい」——大幡さんの言葉には、そんな想いが込められています。

義家族と共に暮らすという選択は決して簡単ではないけれど、自分で選んだ暮らしだからこそ納得できる。

その先にあるのは、まさに“第二の人生の始まり”。

妻ターンには、そんなもう一つのリアルがありました。