今年も開催!永楽館歌舞伎

豊岡市出石町にある芝居小屋「出石永楽館」で、今年も「永楽館歌舞伎」が開催されました。

出石永楽館は近畿地方で現存する最古の芝居小屋です。1901年(明治34年)に芝居好きの地元の方が自らの屋敷の敷地に建てたそうです。

▲館内には昔のまま残っている広告看板も

当時は歌舞伎興行を中心に「剣劇」「壮士劇」「新派劇」「寄席」などさまざまな興行がおこなわれていました。「政談演説」の会場ともなり、粛軍演説で知られる出石出身の代議士・斎藤隆夫も演説していたそうです。大正時代の後期からは活動写真の上映が中心となり、昭和に入って映写機を常設した映画館となりました。戦後も映画館として賑わうかたわら演劇の公演も行われ、宝塚歌劇のレビュー公演や花菱アチャコ劇団の来演もありました。

▲昔の映画ポスターも展示されている

しかし昭和30年代に入ると次第に娯楽が多様化し、1964年(昭和39年)の東京五輪を契機にテレビが急速に普及したこともあって観客は減少、永楽館が閉館したのはこの年でした。

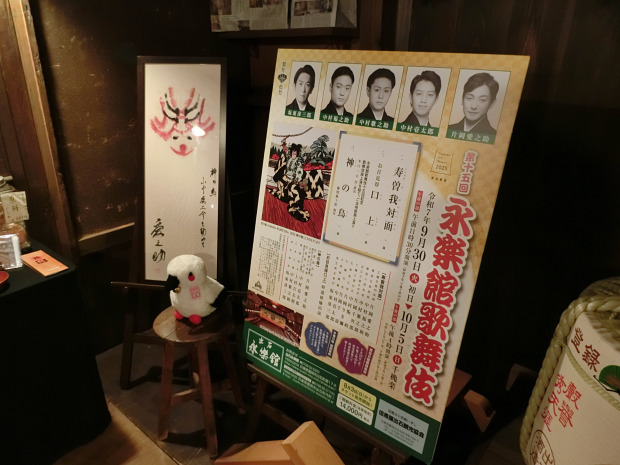

閉館後もそのままの姿をとどめていた永楽館を地元の文化活動の拠点にしようという地元の人たちの思いが行政を動かし、2008年(平成20年)に永楽館は復活。その杮落し公演として行われたのが第1回の永楽館歌舞伎です。その後、コロナ化で中止を余儀なくされた2020年~2022年を除いて毎年開催されてきた永楽館歌舞伎は、今回で15回目の開催です。例年は11月に開催されていますが、今年は諸事情により9月30日から10月5日まで、6日間の公演となりました。私は初日の公演を観に行ってきました。

▲大入り満員となった永楽館歌舞伎

今年の永楽館歌舞伎には、第1回から引き続き座頭を務める人気役者・片岡愛之助さんをはじめ、ほぼ皆勤(第13回のみ不参加)の中村壱太郎さん、中村福之助さん・歌之助さん兄弟らが出演されました。演目は、曽我兄弟の仇討ちを題材とした「寿曽我対面」と、この永楽館歌舞伎で生まれ2021年には東京の歌舞伎座でも上演された「神の鳥(こうのとり)」。これは、出石神社、玄武洞、城崎温泉なども台詞に登場するご当地芝居で、いろいろな歌舞伎の名シーンの要素が詰め込まれた楽しい作品です。どちらも、私のような歌舞伎初心者でも楽しめる、わかりやすい演目でした。

また、演目と演目の間に行われる「お目見得口上」も注目です。歌舞伎の口上というと、本来は襲名披露などの舞台で披露される格式高いものなのですが、この永楽館歌舞伎の口上は全く違います。座頭の愛之助さんが口火を切って軽妙なトークで爆笑をさらっていくと、他の役者さんたちも負けてはいられません。今回初お目見えの坂東彦三郎さん、事前に壱太郎さんに「口上、どうしたらいいの?」と聞くと「笑点のようにやってください」と答えられて頭を抱えたとか。困った彦三郎さんは、昨年・一昨年に出演した市川九團次さんや市川男女蔵さんに「何やったの?」と聞くと「歌いました」と言われてますます絶句!悩みに悩んだ彦三郎さん、ヤクルトスワローズのファンということで豊岡生まれの山田哲人選手の応援歌を高らかに歌い上げて客席を盛り上げていました。

そんな楽しい永楽館歌舞伎、毎年大人気でチケットはほぼ売り切れるのですが、特に今年はあっという間に完売してしまいました。その背景には、大ヒット映画「国宝」の影響があったようです。そのあたりの事情を、永楽館復活以来館長を務める赤浦毅さんに伺いました。

「最初のうちは真夏の8月上旬に開催していたんですよ。ところが、豊岡の夏は暑い。暑すぎるということで、第3回から11月に開催することになりました。当初数年はチケット販売にも苦労したんです。その当時はまだ愛之助さんも「知る人ぞ知る上方歌舞伎のホープ」といった存在で、世間的な知名度はそれほどでもなかったんですよね。そんな折にドラマ『半沢直樹』で愛之助さんが大ブレーク、これでチケットも『倍返し』になりました(笑)。さらに愛之助さんと藤原紀香さんのご結婚でまた話題を呼び、そして今回の『国宝』です。17年間で3つも大きな波がやってきて、ホントにありがたい限りです。今年は11月に(歌舞伎を製作する)松竹さんの創業130周年事業があって開催が難しいかなと思ったんですが、愛之助さんから『永楽館歌舞伎は私のライフワークです。これを飛ばすことはできません』というお言葉をいただき、この時期に開催することができました。ホントにありがたかったですね。」

▲出石永楽館・赤浦毅館長

Q.映画「国宝」ですが、なぜ永楽館でロケを?

「これまでも映画のロケのお話は何度かいただいていたんですが、やはり地理的な問題がネックになってボツになっていました。ところが今回は、どうやら撮影の2年くらい前から目をつけていただいていたようで、下見の段階から監督以下スタッフが15人も来られて、あちこち寸法を測ったりされていたんで『これは本気だな』と感じました。理由を聞くと『客席と舞台と楽屋が一枚の絵(映像)で全部撮れる、こんな劇場はない』と。本来、楽屋は話し声などが聞こえないように舞台から少し離れたところに作るものなので、こんな構造の芝居小屋は、少なくとも現存するのはここだけですね。もともと個人の道楽で作ったものなのでスペースに制約があったためにこんな構造になったんですが。」

▲舞台裏に楽屋がある芝居小屋は珍しい

Q.永楽館は特殊な構造だったんですね

「この小屋が建った時のままの形で残っているのは、芝居好きだったオーナーさんの思いの強さからですね。閉館から復活まで44年も経っていたのにそのまま残されていましたし、映画館として営業していた時期にも、本来なら邪魔になる舞台も楽屋も花道も、地下の奈落や五右衛門風呂に至るまで壊さずにおいていただいていました。だからこそ今、『芝居小屋の博物館』のようになっています。人力で動かす『廻り舞台』や『セリ』、『すっぽん』(花道の途中にある小さなセリ)は、今でも現役で使っています。こういった仕掛けがのこっている奈落は、永楽館の最大の見学ポイントですね。」

▲舞台上の「廻り舞台」と「セリ」

▲人力で『廻り舞台』やセリを動かす仕掛けのある、地下の「奈落」

Q.映画の反響は大きいですか?

「6/6に映画が公開されて、一か月後くらいからたくさんの人が見学に来られるようになりました。お盆休み期間中には一日930人も来られたこともありました。その後も、平日は400~500人のお客さんに来ていただいています。例年の5~6倍ですね。見学に来ていただいたお客さんのために、撮影で使われた小道具などを展示しています」

▲特にお昼前後はたくさんの見学客で大賑わい

▲舞台裏の楽屋にはロケの小道具を展示

「これまでのお客さんは関西の方がほとんどでしたが、全国から来ていただくようになりましたし、映画を見て歌舞伎に興味を持ってくれた若い人も多いようです。この間も福岡と神戸に住む20代のカップルがわざわざここに来てくれて、「ここで歌舞伎を観たい」と言ってくれました。もし初めて見る歌舞伎が永楽館歌舞伎だったら、絶対に病みつきになると思うんです。役者さんとの距離感が違いますからね。とても贅沢な空間だと思いますよ。」

▲映画の小道具の「藤の花」を持って舞台に立つことも

「教育的観点で使うこと」を条件にオーナーから豊岡市に譲渡され、「地域の文化拠点」として復活した永楽館では、現在も小学生を対象とした狂言や演劇の上演が行われ、さらに地元の出石高校の研究発表会場などとしても使われています。今回の「国宝」ブームはまさに、日本の伝統文化のすばらしさを知ってもらえる場がこんな地方にあるということを全国に知らしめるきっかけになったといえるでしょう。

一方で、歌舞伎に対して「伝統芸能」「難しいもの」というイメージを持つ人も少なくないでしょうが、もともとは大衆の娯楽であり「とにかく楽しいもの」です。その楽しさを日本中のどこよりも感じられるのがこの「永楽館歌舞伎」だと思います。そう考えると、豊岡市民はなんと贅沢なものを持っているんだと思わずにはいられません。

2026年の永楽館歌舞伎も、例年通り秋に開催される予定です。皆さんも、ぜひ一度足をお運びください!